10분 정도 일찍 도착했는데, 장내는 이미 만원이었습니다. 진행요원들은 앉을 자리를 찾지 못한 사람들을 위해 서둘러 여분의 의자를 들여왔습니다. ‘프랑스 문단에서 한국소설을 대표하는 작가 황석영과 프랑스 현대소설의 거장 르 클레지오 공개대담 및 낭독회’라는 길고 긴 제목의 행사인데도 그랬습니다(행사의 제목이 길면 대개 지루하기 마련이잖아요). 얼른 자리를 찾아 앉은 내 옆으로, 한국어, 프랑스어, 일본어의 조각을 흘리며 다양한 생김새의 사람들이 지나갔습니다. 이곳은 이화여자대학교 국제교육관이고, 관객들이 충심으로 도열한 정면으로는 황석영과 르 클레지오가 담담한 얼굴로 앉아 있었습니다.

진부한 단어이긴 하지만 어쩔 수 없이 ‘사내’를 떠올리게 하는 황석영 선생과 ‘수줍’과 ‘과묵’의 중간지점쯤에 서 있는 듯한 르 클레지오는 여러 가지로 대비가 되는 조합이었습니다. 그러나 두 사람은 프랑스인과 한국인이라는 국적을 넘어, 이주자의 후손(르 클레지오는 아프리카에서 자랐고, 황석영은 만주 장춘에서 태어났습니다)이자 정신적인 국외인이라는 공통점을 지녔지요. 쾌활한 황석영이 3세 연상인 르 클레지오를 ‘형님’이라 부르고("르 클레지오 형님과 불어로 얘기를 나눌 수 있도록 불어를 좀 배워볼까 합니다"라고 황석영 선생이 말하자, 옆에 있던 최미경 교수가 "르 클레지오 선생님과 불어로 대화를 할 만큼 불어를 익히시려면..."이라며 말 끝을 흐렸습니다), 두 작가 모두와 번역 작업으로 인연이 있는 최미경 교수가 진행을 맡은 덕분에 대담장의 공기는 날 서지 않은 지적 자극으로 기분 좋게 달아올랐습니다. 사실, 이 낭독회에 가게 된 것도 2년 전 쯤 취재를 인연으로 만난 최미경 교수님이 초대를 해주신 덕분이었어요. 서로의 모국어를 이해하지 못하는 두 소설가를 나란히 모시고 진행하는 대담회 치고, 어색한 침묵 한 번 없이 그토록 매끄럽고 유쾌하게 이어지는 행사는 정말이지 처음 봤습니다. 결국 나는 촬영을 끝낸 사진기자가 '어서 가자'며 옆구리를 쿡쿡 찌르며 보채는데도 차마 자리를 뜨지 못하고 끝까지 남아 있었습니다. (먼저 가라며 등을 떠미니 사진기자가 눈을 흘기더군요. 이런, 신체건강한 대한민국 육군병장 소녀 같으니라구.)

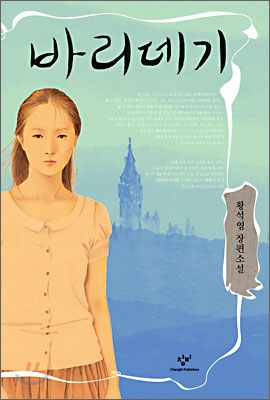

그러나 무엇보다 인상적이었던 것은 대담이 끝난 후 있었던 두 소설가의 낭독이었습니다. 황석영 선생의 낭독을 직접 들은 것은 처음이었는데, 스스로 ‘황구라’를 자처할 정도로 입담이 좋은 줄은 알았지만 책 읽는 소리가 그리 유려할 줄은 몰랐어요. 그의 구성진 음성과 굽이굽이 서사의 골짜기를 더듬는 연극적 발성은 듣는 이가 저도 모르게 조급한 메모를 멈추고 바라볼 만큼 흡인력이 있었습니다. 선생은 바리의 독백을 읽을 때 어린 여자 아이처럼 소리를 가늘고 높게 내는가 하면, 자연스럽게 구사하는 북한 발음은 그것이 돌아가신 할머니의 것이었을 때 더욱 구슬프게 낼 줄을 알았습니다.

“기래기래, 이승 저승이 달라 벨수가 웂지비. 너거 걱정이 돼서 불렀구나. 이제부텀 나 하는 얘기 잘 들으라. 수천수만 리 바다 건나 하늘 건너 갈 텐데 그 길은 악머구리 벅작대구 악령사령이 날뛰는 지옥에 길이야. 사지 육신이 다 찢게질지두 모른다. 하지만 푸르구 누런 질루 가지 말구 흰 질루만 가문 된다.”

- 황석영, <바리데기>

모두들 숨을 죽이고 선생의 목소리에 귀를 기울였습니다. 그런 다음 같은 부분을 프랑스어로 번역한 텍스트를 르 클레지오 선생이 낭독했습니다. 목소리에도 명도가 존재한다면, 그의 목소리는 밝은 노랑처럼 온화하며 창백했어요. 프랑스어 특유의, 혀를 입 안 낮은 곳에 두고 내는 먹먹한 발음과 끝이 가늘게 떨리는 음성은 황석영 선생과는 대조적으로 차분했으나, 뜻 모를 그 낯선 언어의 울림만은 참으로 서정적이라는 생각이 들었지요. 이어 르 클레지오의 <아프리카인>을, 순서를 바꾸어 프랑스어로 먼저 읽었습니다.

“모든 인간은 한 아버지와 한 어머니의 결과다. 우리는 그들을 인정하지 않거나 사랑하지 않을 수 있고, 그들에 대해 의혹을 품을 수도 있다. 그러나 그들은 여기 존재하며, 그들 자신의 얼굴, 태도, 삶의 양식이나 기벽뿐 아니라 그들의 허망한 꿈, 희망, 손과 발가락의 모양, 눈과 머리카락의 색깔, 말투, 생각, 그리고 어쩌면 죽게 될 나이까지도 포함한 모든 것이 우리를 통과하며 흔적을 남긴다.” -르 클레지오, <아프리카인>

황석영 선생의 한국어 낭독은 조금 전 르 클레지오 선생이 발음한 낯선 언어의 의미를 우리에게 들려주었습니다. 다양한 국적의 사람들 사이로 깊숙이 공명하던 두 언어의 텍스트는, 문학의 단단한 외피 아래 담긴 것이 실은 형식도 법칙도 필요 없는 원초적인 아름다움이었음을 새삼 깨닫게 했습니다. 그날 오후 나는 문학에 대해, 글을 쓰고 읽는 것에 대해 곰곰이 생각하고 은밀하게 행복했습니다.

* 이 글의 요약본이 <W KOREA> 2008년 1월호에 게재되었습니다.

photos by Lee Sang Hack